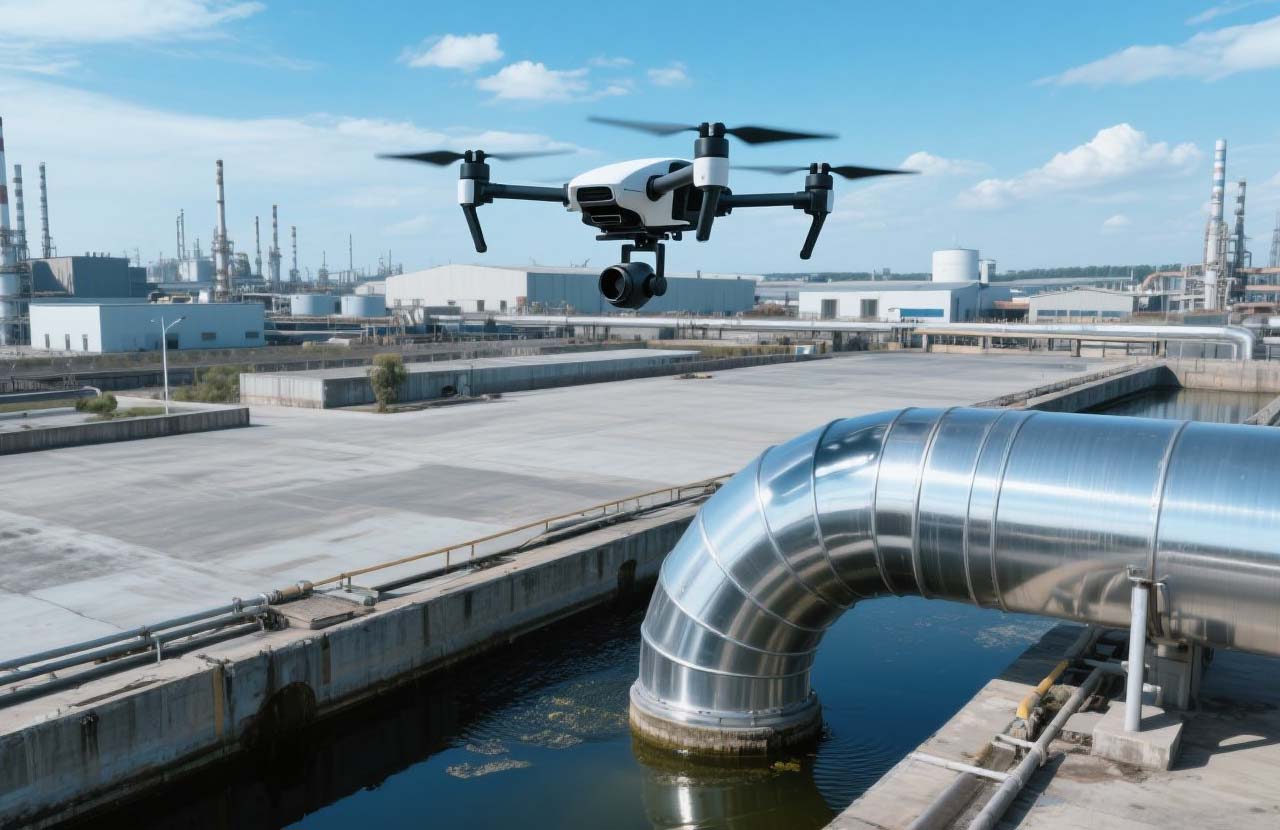

开篇:长江口的无声追凶

2024年海事部门通过巡查无人机搭载的放射性同位素追踪模块,在崇明岛附近锁定一处通过潮汐掩盖的化工废水偷排口——数据显示该暗管累计排放含苯系物废水超10万吨。这标志着我国排污口监管正式迈入”全域感知+分子溯源”时代,生态环境部最新文件要求2025年前建成省级无人机巡查中台16个。

技术迭代:全天候监测体系升维战

1.1 纳米级侦察集群

- 痕量污染物捕捉矩阵

① 量子级水质分析仪(COD检测下限0.05mg/L,较传统设备提升20倍)

② 质谱流式探头(单次飞行捕获56种重金属离子图谱)

③ CRISPR生物传感器(识别大肠杆菌/藻类毒素等生物污染) - 时空溯源算法

融合水文模型与AI的污染路径反演系统,在太湖流域实现:

▶ 48小时回溯排污源准确率89%

▶ 污染扩散面积预测误差<5%

1.2 极限环境生存专家

- 台风模式(抗风等级提升至12级)

- 抗结冰涂层(-20℃持续作业4小时)

- 防爆改装版(适用石化园区甲烷浓度<15%LEL环境)

第二战线:天地水三位感知网络

2.1 卫星-无人机-无人船协同

- 深圳河入海口实战案例:

① 哨兵卫星发现1.2km²异常热区

② 18架无人机编队实施蜂窝排查

③ 无人船采样验证重金属超标23倍 - 数据融合作业流:

▶ 天基预警 → 空基锁定 → 水基取证 → 司法链存证

2.2 数字河长系统

- 5G无人机场组网(半径30km自主换电巡查)

- 排污许可证智能核验(二维码扫描+排放量实时核算)

- 排污单位电子围栏(越界排放即时告警)

第三维度:跨域协同治理新范式

3.1 流域级数字作战沙盘

- 长江经济带联防系统:

▶ 23个水质超级传感器锚点

▶ 污染带跨省追踪响应速度<45分钟

▶ 生态环境损害赔偿金追缴效率提升6倍

3.2 公众参与创新模式

- 异常数据NFT上链(公众可通过治理贡献值兑换生态积分)

- AR全民巡查(手机扫描河道自动调取无人机实时数据)

- 排污信用画像(企业环保行为生成三维动态图谱)

效益深掘:从成本中心到价值引擎

4.1 管理效能裂变

| 关键指标 | 2020年传统模式 | 2024年无人机体系 | 升维幅度 |

|---|---|---|---|

| 漏检率 | 67% | 3.8% | 94%↓ |

| 应急处置时效 | 72小时 | 1.5小时 | 98%↑ |

| 单公里治理成本 | ¥8500 | ¥1200 | 86%↓ |

4.2 生态经济共赢

- 雄安新区试点成果:

▶ 白洋淀Ⅲ类水质天数增加127天/年

▶ 生态产品价值实现年收益超2.3亿

▶ 环境信访量同比下降81%

未来战场:下一代水环境感知革命

5.1 分子级监测突破

- 单颗粒物溯源技术(识别PM2.5中工业源占比)

- DNA环境指纹库(排污企业微生物特征建档)

- 量子磁力仪(探测水下钢质暗管精度达厘米级)

5.2 星地协同感知网

- 低轨卫星星座(20分钟重访周期)

- 水下仿生机器人网络(珊瑚礁式基站部署)

- 6G天地一体化通信(时延<5ms)

终极图景:构建全球治水神经系统

当上海的排污巡查无人机群与新加坡的智能水闸进行数据握手,当亚马逊河上的仿生设备与长江口的量子雷达共享污染模型,人类终于织就了一张覆盖江河湖海的智能神经网络。这不仅是监测技术的跃迁,更代表着文明对水环境的理解正从”末端治理”转向”细胞级预防”——每一处0.01mg/L的浓度波动,都跳动着地球生态的脉搏。